模型应用

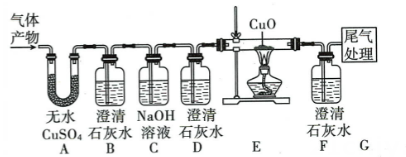

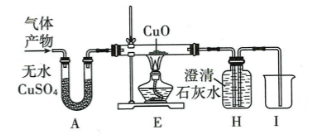

同学们为检验天然气燃烧后的气体产物成分,应用思维模型设计了如图实验方案(固定装置未画出),将天然气在氧气中燃烧后得到的混合气体通过该方案进行实验。

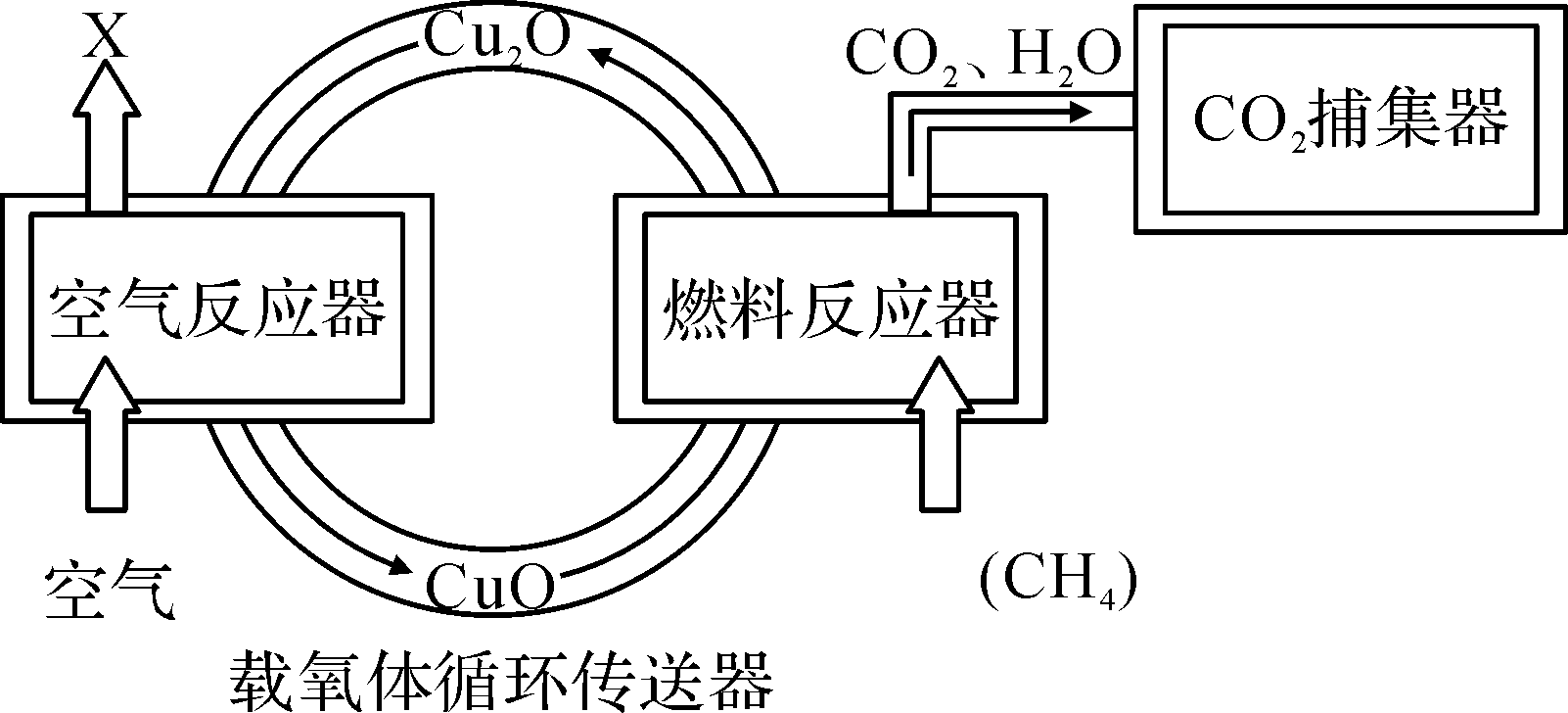

其主要反应原理如下:

①4FeWO4+4Na2CO3+O24Na2WO4+2Fe2O3+4CO2

②Na2WO4+2HCl(热浓)=H2WO4+2NaCl

③H2WO4H2O+WO3

④3H2+WO3W+3H2O

下列说法不正确的是( )

①在硬质玻璃管中,分别装入等量氧化铁粉末,连接装置,开始实验。当红棕色粉末变成黑色时停止加热。待玻璃管内物质冷却后,停止通入一氧化碳。过程中澄清石灰水均变浑浊。

②小明把两装置中的黑色粉末分别倒在白纸上,用磁铁靠近,发现黑色粉末均能被磁铁吸引。根据已有知识他判断黑色粉末可能为Fe、Fe3O4中的一种或两种。

③为进一步确定成分,小明查阅资料,了解到Fe能和稀硫酸反应产生氢气而Fe3O4不能。于是他分别取等量黑色粉末装入两支试管,加入等量同浓度稀硫酸,产生气泡的情况如下表:

实验记录表

粉末来源 | 产生气泡的情况 |

图1装置 | 未观察到气泡 |

图2装置 | 大量气泡 |

由此,小明确定两装置中产物的成分不同,证实了自己的猜想。

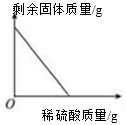

B . 向等质量的镁粉和铁粉中加入足量且等质量分数的稀硫酸

B . 向等质量的镁粉和铁粉中加入足量且等质量分数的稀硫酸 C . 向盐酸和硫酸铜的混合溶液中滴加过量氢氧化钡溶液

C . 向盐酸和硫酸铜的混合溶液中滴加过量氢氧化钡溶液 D . 向硫酸铜和硫酸锌的混合溶液中加入过量的铁粉

D . 向硫酸铜和硫酸锌的混合溶液中加入过量的铁粉