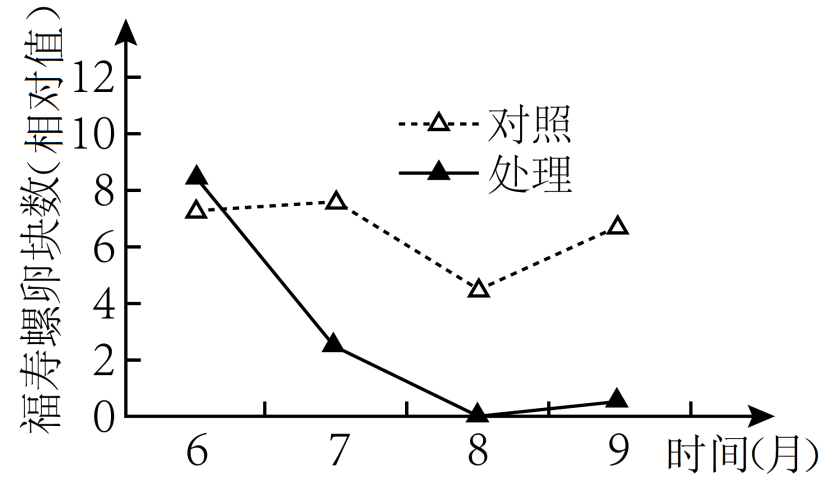

①放养中华鳖后,福寿螺卵块数在时间段下降最明显,说明这段时间内成年(生殖期)福寿螺的数量明显减少。

②从种群数量特征分析,放养中华鳖(处理组)后,8—9月份福寿螺卵块数很少的直接原因是。

③实验结果说明。

组别 | A区 | B区 | ||

通入物质 | 停留时间(s) | 通入挥发性物质 | 停留时间(s) | |

第1组 | 溶剂 | 430 | 苯乙腈(PAN) | 170 |

第2组 | 溶剂 | 190 | 4-乙烯基苯甲醚(4-VA) | 410 |

第3组 | 溶剂 | 285 | 苯乙醇(PhA) | 315 |

科研人员据此初步确定4-VA是群聚激素,判断依据是。

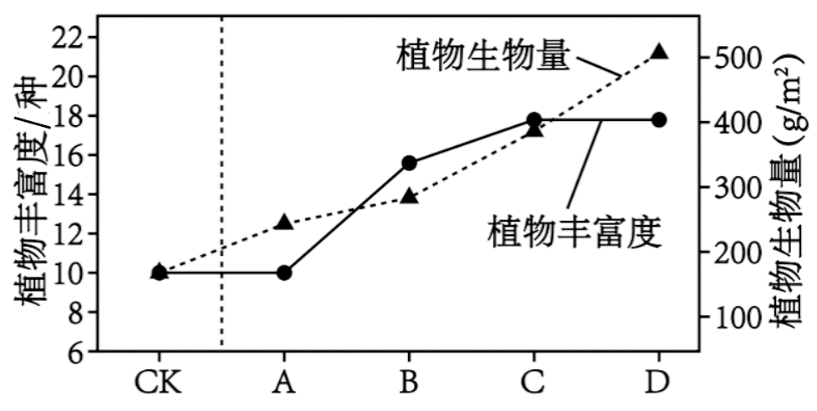

①据图1分析,本实验采用的调查方法属于法。为确保取样的随机性,本实验所采取的措施有(写出一点)。

②据图2结果可得出的结论是。

组别 | 综合种养方式 | 第62天鲤鱼增重率 | 第145天鲤鱼增重率 |

A | 稻+鲤鱼(0.3尾/m2) | 140.2% | 310.3% |

B | 稻+鲤鱼(0.3尾/m2)+罗非鱼(0.1尾/m2) | 148.2% | 260.2% |

C | 稻+鲤鱼(0.3尾/m2)+罗非鱼(0.2尾/m2) | 85.6% | 415.3% |

注:增重率是与实验开始时![]() 鱼的平均体重进行比较,即可表示产量。

鱼的平均体重进行比较,即可表示产量。

回答下列问题: