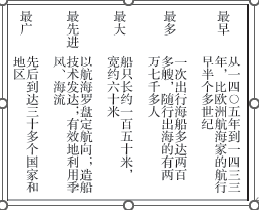

1405-1433年,郑和率船队7次下“西洋”。 |

明朝中期,戚继光等率部抗倭。 |

16世纪开始,欧洲殖民者相继在我国沿海进行侵略活动,1553年葡萄牙攫取在澳门的居住权。 |

明朝中后期,西方传教士给中国带来了西方自然科学知识,如《几何原本》等。 |

| 朝代 | 每人粮食面积(市亩) | 粮食亩产(市斤/市亩) | 人均占有粮食(市斤) |

| 明代 | 3.23 | 346 | 约1117 |

| 清中叶 | 1.71 | 367 | 约627 |

14—15世纪上半叶,欧洲大部分地区趋于衰落。与此同时,人类文明在欧洲社会文化艺术、自然科学等方面爆发了一场令人惊叹的文艺复兴运动。思想家们通过各种方式揭露了贵族和教会的专横、残暴,表达了他们对非教会世俗思想的推崇。一旦人文主义思想进入个人和民族的头脑,就没有什么比它更难以控制的了。这一伟大变革,造就了一批颇有建树的自然科学家,如哥白尼、伽利略等,驱使了航海家们开辟新航路。同时,也对资本主义其他领域产生了重大影响。

——摘编自舍曼《世界文明史》等

【文物解读】

材料一:

| |

| |

【知识梳理】

材料二:中国政治制度变迁简表

阶段 | 演变 |

萌芽于战国 | ①理论:韩非子中央集权的理论 |

建立于秦朝 | ①确立皇帝制、三公九卿制、郡县制,颁布《秦律》 |

续表

②焚书坑儒,加强思想控制 | |

巩固于西汉 | ①实行刺史制度②颁布“推恩令”,解决王国问题③“罢黜百家,尊崇儒术” |

完善于隋唐 | ①实行三省六部制②创立和完善科举制 |

加强于北宋 | ①解除禁军将领的调兵权,实行更戍法;建立禁军②设参知政事、枢密使、三司使分割宰相政、军、财权;地方派文官做知州,与通判互相牵制;设转运使管理地方财政 |

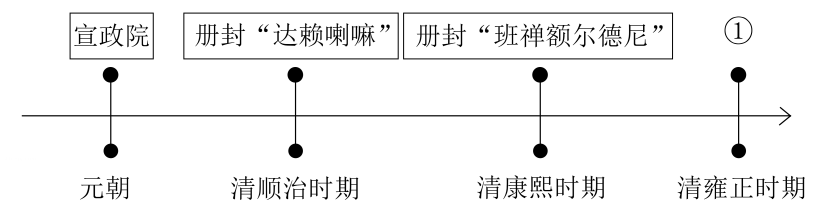

新发展于元朝 | ①设中书省、枢密院和御史台,分掌行政、军事和监察事务;设宣政院,统领宗教事务和管理西藏地区②实行行省制度 |

空前强化于明清 | ①明朝废丞相,相权分六部,地方设三司分权;②清朝前期设南书房,后设军机处③八股取士 |

衰败于晚清 | ①国门洞开,政治、经济主权逐步沦丧②鸦片战争后,新的经济成分出现 |

【读书卡片】

材料三:

| 辛亥革命革命使古老的中国由封建“家天下”的王朝国家,转化成为具有共和性质的现代主权国家;它使过去以汉族为中心、以“夷夏之别”来构成民族级差序列的古代民族转化为具有近代意义的、多元一体的中华民族。而且在制度与宪法方面完成了古代国家、民族向近代国家、民族的转型。——郭姝娅在《论辛亥革命对中国民族及民族观的影响》 |

【史料研读】

材料四:日本侵华给中华民族带来了深重的灾难,也激发起中国人民最激烈的抗争。战争的苦难使得中国人民空前的团结,并且在抗战过程中塑造出宝贵的财富,在民族精神、政治智慧、制度创新等方面形成并留下了丰富的遗产。这不仅保障中华民族取得了抗战的最后胜利,并且在统一多民族国家的建构过程中起到了重要作用。例如:“三三制”的制度原则,团结了各抗日阶级、阶层,争取了中间力量,孤立了顽固势力,巩固和发展了抗日民族统一战线政权。1941年后还在陕甘宁边区建立了5个回民自治乡和1个蒙民自治区陕甘宁边区。

——摘编自朱金春《抗战历史遗产与统一多民族国家的建构》