1.

(2024高二下·成都开学考)

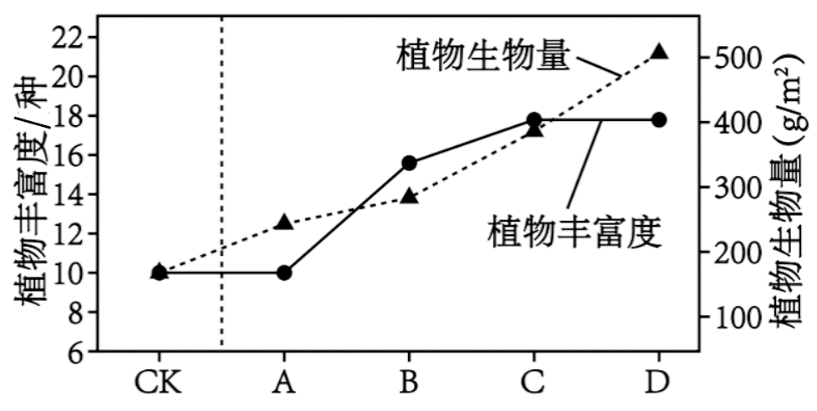

大树杜鹃是一种集中分布的高大乔木,分布范围小、难引种,属于濒危物种。大树杜鹃林下凋落物很厚,种子难以散布到土壤基层,因此在自然环境下发芽率很低。幼苗生长缓慢,生长期长,开花较迟,植株耐寒能力弱,在

℃环境下会死亡,且幼树死亡率更高。下图是某地大树杜鹃种群数量动态变化的调查结果,下列相关叙述错误的是( )

A . 影响大树杜鹃种群数量的因素有阳光、温度、枯枝落叶层等

B . 第0年到第4年间,大树杜鹃种群数量维持相对稳定

C . 到第12年时,大树杜鹃的种群数量达到了最低

D . 清除林下凋落物不一定能提高大树杜鹃种子的发芽率