1.

(2024高三下·广东开学考)

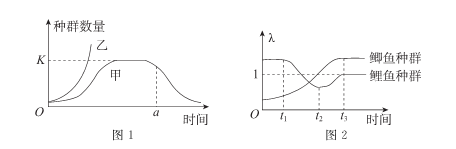

藏羚羊栖息于海拔3700~5500米的高山草原、草甸和高寒荒漠地带,主要以禾本科和莎草科的植物为食,天敌有狼、棕熊、鹰、秃鹫等。下图表示某地区藏羚羊出生率和死亡率的比值变化(R=出生率/死亡率),下列叙述正确的是( )

A . b~c段时间藏羚羊种群数量的增长率一直在减少,年龄结构属于衰退型

B . 若在d时间,有少量外地藏羚羊迁入该地区,该地区藏羚羊的K值不变

C . 遭遇寒流时,藏羚羊种群密度越大,死亡率越高,故寒流属于密度制约因素

D . 藏羚羊以禾本科和莎草科的植物为食,属于第二营养级,即次级消费者