稻鱼蛙共作种养

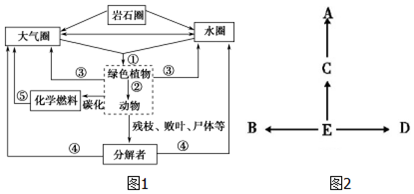

立体农业,就是充分利用群落的空间结构和季节性,进行立体种植、立体养殖或立体复合种养的生产模式。例如,“板栗—茶树结构”“稻—鱼—甡结构”等都是有益的尝试。

黑斑蛙为我国长江中下游地区常见的蛙类,具有极高的生态价值和经济价值,开发利用和人工养殖的前景广阔。南方某地进行“稻鱼蛙共作种养模式”实验, 实验区稻田总面积2000 m²,以每200 m²为一个单元,共设10个共作单元,单元外围的防护设施包括防逃围网和防禽天网等。黑斑蛙幼体由水产养殖合作社自繁自育,规格为4g/尾; 鱼种选用耐低氧能力强的泥鳅,规格为3g/尾; 水稻品种为茎粗叶挺、分蘖力强、抗逆性好的“隆两优1988”。

6月初,在实验区内施发酵有机肥,10天后进行人工翻耕并栽插水稻秧苗,实验中不再追肥。肥料既是水稻栽培基肥,也是蛙、鱼培养的天然饵料。 实验中,根据黑斑蛙生长情况,选择不同规格和营养成分的人工饵料。泥鳅以共作稻田中的单细胞藻类、摇蚊幼虫、蚯蚓、植物碎屑和杂草等天然饵料为食,全程不投喂人工饵料。实验投入与产出比如下表。

表稻鱼娃共作种养工作种养实验区收支明细表

实验收入 | 实验成本 | ||||

品种 | 产量/kg | 产值/元 | 项目 | 支出明细 | 金额/元 |

黑斑蛙 | 4953 | 148560 | 黑斑蛙苗种 | 130000尾 | 13 000 |

泥鳅 | 25 | 625 | 泥鳅苗种 | 2000尾 | 100 |

稻谷 | 670 | 2 780 | 水稻 | 种子、育秧 | 300 |

饵料 | 不同时期专用 | 49 000 | |||

其他 | 物料、租金和人工等 | 29 100 | |||

合计 | 151965 | 合计 | 91 500 | ||

稻鱼蛙共作种养模式, 可以实现资源循环利用,不仅具有“四增·四节” 的效果,即增粮、增鱼、增蛙、增效和节药、节肥、节水、节工,还能有效降低劳动强度和农业污染,一块稻田生产出优质稻谷及动物蛋白产品,可以增加农民的实际获得。

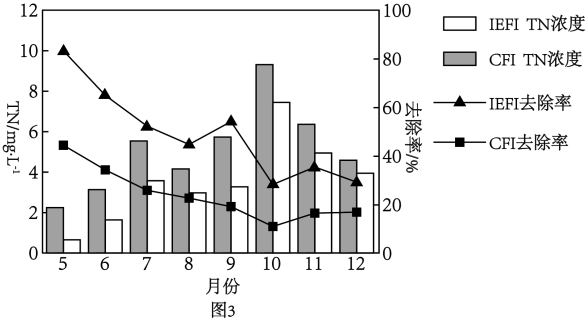

①根据实验结果,对TN的作用效果是。

②在12月,两系统去除率均有一定程度的下降,主要原因是。