材料一:(元朔二年)“春正月,诏曰:‘梁王、城阳王亲慈同生,愿以邑分弟,其许之。诸侯王请与子弟邑者,朕将亲览,使有列位焉。’于是藩国始分,而子弟毕侯矣。”

——《汉书·武帝纪》

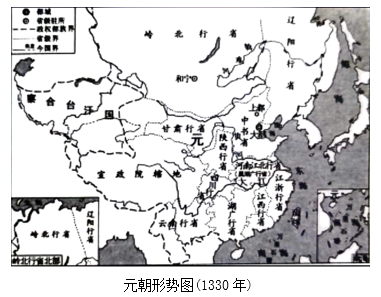

材料二: 元代的大一统规模超过前代,其疆域“北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表……东南所至不下汉、唐,而西北则过之”。为管理这样广袤的疆土,元朝逐渐形成一套行省制度。元朝不仅版图辽阔,对边疆的控制也在前代的基础上更为强化,很多过去大一统王朝的“羁縻之州”,到元朝“皆赋役之,比于内地”。对漠北、东北、云南、吐蕃等边远地区,元朝都因地制宜实施了有效的行政管理。

——据袁行沛主编《中华文明史》整理

材料三:清朝中期,疆域西跨葱岭,西北达巴勒喀什池,北接西伯利亚,东北至外兴安岭和库页岛,东临太平洋,东南到台湾及其附属岛屿,包括钓鱼岛、赤尾屿等,南至南海诸岛,西南抵喜马拉雅山脉。在清朝疆域里,内地分立18省,分设巡抚、总督治理。在东北、北部和西部边疆,分设若干将军辖区和办事大臣辖区。

——摘编自统编版《中外历史纲要》上

材料一 由于九品中正制使荐举之责不再属于中央和地方长官,而由专职举士的中正官负责,这些州郡县的大小中正官大都由世家担任,他们的阶级本性决定了他们在品评人物时不看才德,主要看出身门第,他们甚至根据族谱决定取舍,而对寒门庶族则百般挑剔,拒之门外,以至使官僚队伍里“上品无寒门,下品无势族”。

——摘自胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

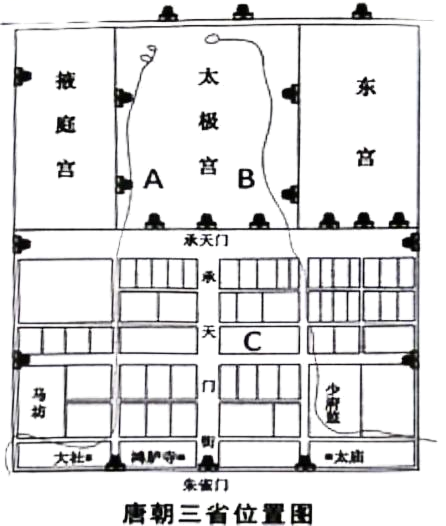

材料二 唐代中书省与门下省共掌中枢决策,号称两省,又合称北省。为了避免决策过程的失误,唐代两省还设有一批谏官,他们是左右散骑常侍、左右谏议大夫、左右补阙和拾遗,“左”隶中书省,“右”隶门下省。唐代尚书省位于长安皇城中央纵横南北的承天门街东侧,中书、门下二省之南,故别称南省、南宫。中书门下发出的制敕,皆由这里转发到中央各部门及地方州县,或者根据制敕精神制为政令,下达到有关部门。

——摘编自张岂之主编《中国历史》

材料三

①奴儿干都司 ②台湾行省 ③辽阳行省 ④新疆行省

材料一

安史之乱后,藩镇取代州,成为地方财政管理权力的首位分配对象,节度使权力迅速扩大,不再遵守中央政府对税收统收统支之体制,从而侵夺中央的财权。针对地方势力分权的倾向及财政体系的混乱,中央政府不得不进行必要的财政税收政策调整。特别是在两税法施行后,将两税分成上供、留使、留州三部分,通过两税“三分法”的财政包于体制,抑制地方分权行为,以解决中央与地方的税收分配问题。两税法颁行后,唐中夹三令五申地要求藩镇遵守两税预算定额管理制度,藩镇不得额外加税,禁止藩镇减少上供额,严禁藩镇增征工商税和经商贸易营利。虽然中央政府也采取了两税法和两税三分定额管理等反危机措施,也曾取得成效。其结果不仅不能恢复旧制,相反却使其财政收支变得更加复杂、混乱,导致其原有的管理体制日趋瓦解。

摘编自陈丽、郑学檬《中晚唐时期中央财政地方化倾向探析》

材料二

元代财政收入分为中央和地方,各占70%和30%,虽然这一比例最初是关于岁钞的,金、银、粮等实物不包括在内,但大体可以表现出元代中央与地方赋税分配的比例关系。除上供京师的岁钞二百八十万锭以外,其他由“各省备用”,而未提路府州县,因而中央与地方的财赋分配是在朝廷与行省之间进行,地方留用财赋的支配权,主要由行省掌握。行省除了执行上供中央与地方留用七三分成的比例和严格控制路府州县的财赋支用,还有义务遵照中央的命令额外提供钱谷,以弥补中央财政支出的不足。在收入方面,路及直隶州(府)需要把所征收的财赋先送往行省,并由行省储藏或转运上供朝廷。在此过程中,行省代表中央集中各路州的财赋于行省治所,是元代中央与地方财赋分配的关键。

——摘编自管汉晖《秦汉以来我国中央与地方的财政关系-财政分权的历史渊源回溯》

材料一 由于西北用兵的需要,北宋在西北沿边建立了大量堡寨,虽其设立的初衷是出于军事需要,但实际上推动了西北地区的经济开发,出现了“蕃汉交易,市邑富庶,全胜近边州郡”的繁盛局面,一些堡寨甚至发展为较大的城镇。而范仲淹开通与蕃部接壤之边界榷场,进行互市,使边民互通有无。一时间“羌汉之民,相踵归业”者达“数万户”。

—杜雪飞《宋代边疆市场研究》

材料二 元“始开唐徕、汉延、秦家等渠,垦中兴、西凉、甘、肃、瓜、沙等州之土为水田若干,于是民之归者户四五万,悉授田种,颁农具;更造舟置黄河中,授诸部落及溃叛之来降者”。以后由于大量汉人、蒙古人、回鹘人以及来自中亚的穆斯林教徒的迁入,与他们和睦相处、繁衍生息……在元代的记述中,回回一词的含义已经发生了变化……在历史发展的过程中,最终形成了我国的一个单一的和新的民族民称。

—摘自尹江伟《党项民族溯源及其最终流向探考》、杨万全《回族族源探讨》