材料一 中国古代监察制度主要由御史监察、谏官言谏两大系统构成。秦汉时御史受丞相或少府节制,东汉开始,御史台逐渐独立出来,至宋代,御史的任用由皇帝亲自选用,不许宰执推荐。秦汉时御史尚有不纠三公的规定,至两晋南北朝,御史中丞自皇太子以下无所不劾。迄于明清,特别还增加了对所谓“学术不正者”的举劾权。清朝更是明确规定,科道官的重点纠劾对象是“王公、贝勒”。西汉侍御史和刺史品秩为六百石,相当于低级县令,唐代的监察御史为正八品上,但有权监督六部尚书。与此相反,言谏组织不断萎缩,元代干脆取消谏院。中国历朝都制定了不同类型的监察法规,如汉代的《刺史六条》,清代的《钦定台规》等。

——摘编自邱永明《中国古代监察制度史》

材料二

——摘绵自李莉《国家监察体制改革视域下的制度设计变迁一新中国成立以来权力监督的历史梳理》

材料一 科举制度的创立绝不是偶然的。魏晋以来,门阀士族垄断主要仕途,九品中正制成为维护其统治特权工具。隋朝建立后,隋文帝顺应社会发展需要,实行了一些政治改革,地主经济得到进一步发展,庶族地主势力更为加强;三省六部制的确立,各级官僚机构更加健全,封建官僚队伍迅速扩大。庶族地主尤其是中小地主迫切需要废除九品中正制,代之以一种新的选官制度,以便通过较为公平的竞争,进入仕途,跻身统治者行列。科举制度在隋朝萌发了。

——摘编自梁程勇《论中国历史上的官员选拔制度——以察举制、九品中正制、科举制为视角》

材料二 明宣宗开始实行各直省乡试按定额录取、会试分卷区按比例录取制度;清代又进而实行乡、会试皆按直省定额录取制度。无论乡试解额,还是会试定额,都体现了对边远落后地区的照顾。清政府在治理边远土司地区的过程中,也推行了科举制。科举制以考试内容为导向,把以儒学为主的主流文化持续不断地输送和普及到全国各地。

——摘编自郭培贵《科举制及古代国家治理之启示》

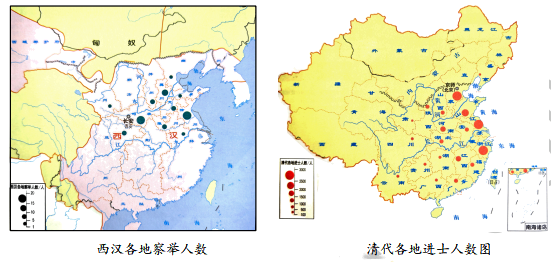

材料一

——摘编自《普通高中历史地图册》

材料二 工业革命带来的生产力水平的大提高导致政府管理职能的膨胀,政府面临着许多新课题......工业革命犹如经济魔棍,点化出了19世纪中叶英国政治改革的浪潮,选举与考试相配套的文官制度由此诞生了。...资产阶级兴起之时就提出的天赋人权、人人平等、主权在民的思想经过几百年的发展,已经深入人心。人们开始崇尚理性,反对等级制度和封建特权,追求自由竞争和机会均等。

——摘编自鲍红信《英国近代文官制度的建立》

材料一:是以上品无寒门,下品无势族。

——《晋书·刘毅传》

材料二:科举始终将儒家经典作为考试的主要内容。……各代“大小之官,悉听吏部;纤介之迹,皆属考功”。……科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列。这样一来,在社会的等级阶层之间,也就必然出现等级中的升降、甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚,也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——摘编自胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

材料三:甲午战后,康有为指出:“中国之割地败兵也,非他为之,而八股致之也”;1903年,袁世凯、张之洞上奏:“科举一日不废,即学校一日不能大兴;士子永远无实在之学问,国家永远无救时之人才;中国永远不能进于富强,即永远不能争衡于各国。”随后清政府确立兼顾普通教育、实业教育和师范教育的近代教育学制,于1905年谕令停科举以广学校。科举停废导致传统社会秩序和支撑官僚系统以及促使儒家文化传承的制度根基突然铲除,带来了社会震荡、政治混乱和文化断裂等后果。在科举被废后,出现为科举平反的呼声。孙中山说:“唐宋厉行考试,明清峻法执行……人才辈出;虽所试科目不合时用,制度则昭若日月。”有学者认为科举制所蕴含的现代性具有超越帝制时代的生命力。

——摘编自刘海峰《科举革废与辛亥革命》