组合 | 亲代性状 | 子一代性状和植株数目 | |

高秆 | 矮秆 | ||

1 | 高秆×高秆 | 787 | 0 |

2 | 矮秆×矮秆 | 0 | 782 |

3 | 高秆×矮秆 | 403 | 397 |

4 | 高秆×高秆 | 600 | 200 |

资料一:大豆原产于中国,是人类和动物油脂和蛋白质的主要来源。国家近年积极实施国产大豆振兴计划,态势整体向好。研究发现,野生大豆经过长期定向选择、改良驯化培育出栽培大豆,在长期的人工选择过程中,只有约30%的基因得以保留。

资料二:山东农业大学研究团队从2018年开始攻关,首次获得了多年生野生大豆的高精度基因组图谱,解析了大豆物种的进化历程。目前,该团队已经找到183个基因,这些基因影响着大豆开花时间、抗病性、抗盐碱、耐旱性等优良性状,为大豆育种提供了重要的遗传资源。

组别 | 亲代杂交组合 | 子代植株数 | |

紫花 | 白花 | ||

I | 紫花×白花 | 28 | 0 |

Ⅱ | 紫花×紫花 | 118 | 38 |

材料二 我国的“嫦娥”探月工程中,科研人员将油菜、棉花、马铃薯、拟南芥、酵母菌和果蝇等6种生物装入载荷罐,并提供水、土壤、空气、光照等生长条件,搭载“嫦娥四号”探测器到达月球,进行了人类首次月面生物生长培育实验。

根据上述材料完成下列问题:

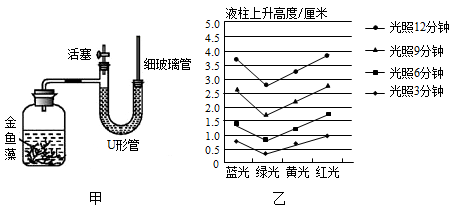

据图分析,载荷罐内应选择的最佳两种色光为。